訪問調査が終わった後、すぐに介護サービスが使えるわけではありません。

調査で集めた情報をもとに、「一次判定」と「二次判定」という審査を経て、正式な認定結果が出ます。

それぞれのステップについて順番に見ていきます。

一次判定(コンピュータによる自動判定)

一次判定は、訪問調査票の基本調査(74項目)と主治医意見書の一部データを使い、コンピュータで自動的に判定されます。

- 使用されるのは全国共通の介護認定審査支援ソフト

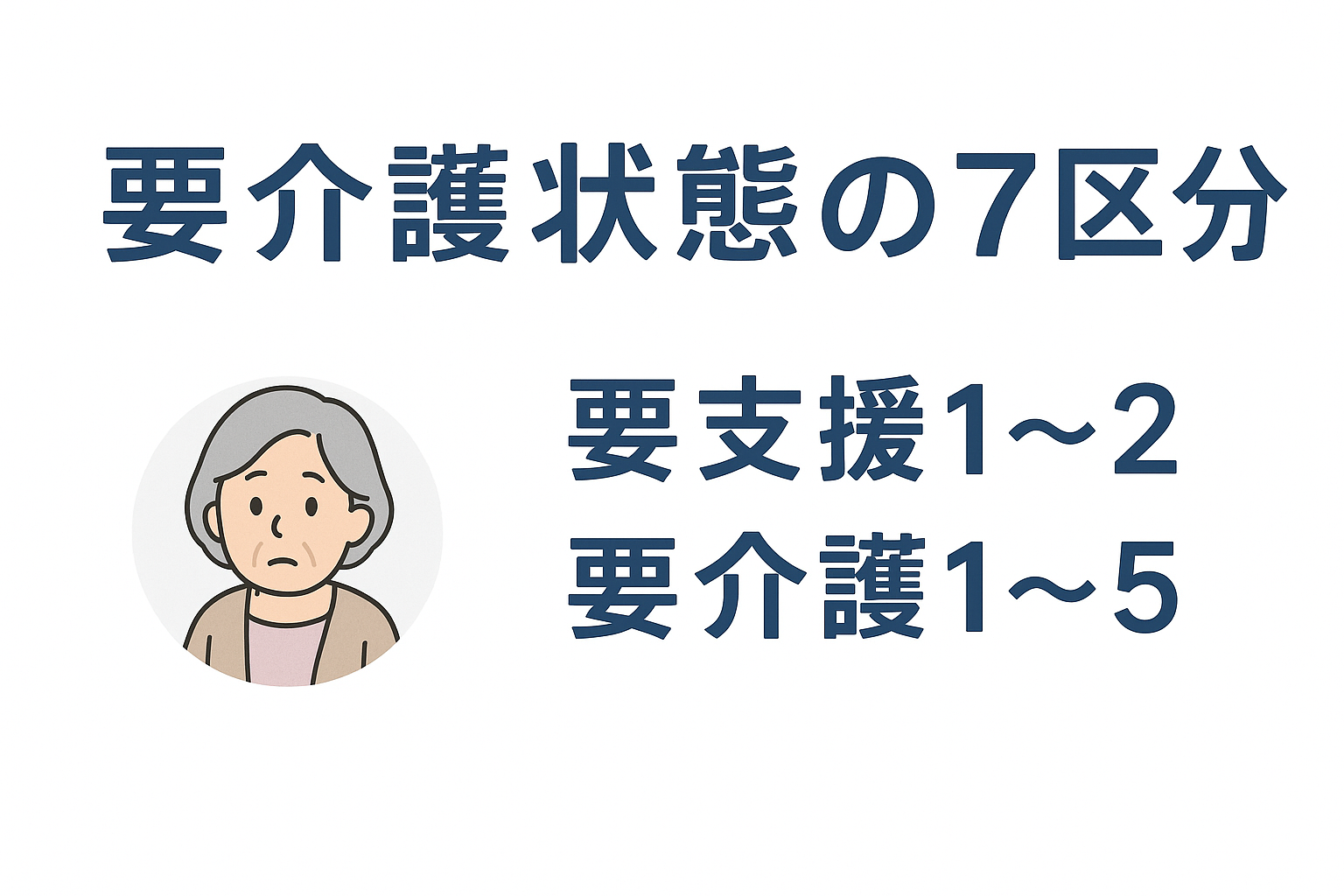

- 質問への回答をもとに、要介護度(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)が仮判定される

一次判定は統一的な基準に基づき行われるため、公平性が保たれます。ただ、個別の事情までは反映されにくいため、これだけで認定が決まるわけではありません。

二次判定(介護認定審査会による審査)

一次判定のあと、介護認定審査会による二次判定が行われます。ここでは、専門職(医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士など)が集まって審査します。

- 一次判定の結果に加え、訪問調査時の特記事項や主治医意見書を総合的に確認

- 本人の生活の実態や医療的ケアの必要性も考慮して、最終的な要介護度を判定

たとえば、調査では問題ないとされた場合でも、転倒が頻繁にあるなどの事情があれば、ここで適切に評価されます。

主治医意見書について

主治医意見書は、医療面から見た本人の状態を記録する重要な資料です。市区町村から主治医に依頼して作成してもらいます。

主治医意見書の内容

- 過去の病歴や現在の病状

- 治療中の疾患や服薬状況

- 身体機能や認知機能の状態

- 医療的ケアの必要性(例:酸素療法、透析など)

- 日常生活での自立度

訪問調査だけでは分かりにくい医療的なリスクを、主治医意見書が補完します。

認定結果通知書に書かれていること

すべての審査が終わると、市区町村から認定結果通知書が届きます。

通知書に記載されている主な内容

- 要介護状態区分(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)

- 認定の有効期間(通常6カ月〜2年)

- 次回更新申請の案内

- 不服申し立てができることについての説明

認定結果に納得できない場合、通知後60日以内であれば審査請求が可能です。

審査から認定までにかかる期間と注意点

通常、申請から結果が出るまでには30日以内とされています。ただ、主治医意見書の提出が遅れたり、調査結果に確認が必要な場合には、さらに時間がかかることもあります。

スムーズな進行のためには、主治医との連携や書類準備を早めに行っておくと安心です。