介護保険サービスは、いきなり使えるものではなく、申請から利用開始までにいくつかの手続きが必要です。ここでは、介護保険サービスを利用するための基本的な流れをご紹介します。

要介護認定の申請

まず最初に必要なのが、「要介護認定」の申請です。これは、本人が介護保険のサービスを受けるために「どの程度介護が必要か」を判定してもらう手続きです。

申請先は市区町村の介護保険担当課(高齢福祉課など)で、本人または家族が直接行うほか、地域包括支援センターやケアマネージャーが代行してくれることもあります。

申請時には、マイナンバーを含む本人確認書類、介護保険被保険者証(65歳以上の方が対象)、医療保険証などの提出が求められます。

認定調査と主治医意見書の作成

申請が受理されると、次に市区町村の職員や委託を受けた調査員による「認定調査」が行われます。これは本人の生活状況や身体・認知機能について直接聞き取りを行うもので、基本調査と特記事項を含みます。

同時に、市区町村から主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼が出されます。これにより、医療面からの評価も加味され、より正確な判定が行われる仕組みです。

認定審査と結果の通知

調査結果と主治医意見書をもとに、市区町村の「介護認定審査会」が要介護度を審査・判定します。判定結果は、「非該当(自立)」または「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階で通知されます。通知は通常、申請から30日以内に郵送されます。

※非該当となった場合は介護保険サービスは使えませんが、自治体の高齢者向けサービスを利用できる場合がありますので、地域包括支援センターに相談してみてください。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

要支援1・2と判定された方は「地域包括支援センター」、要介護1〜5と判定された方は「居宅介護支援事業所」に相談し、「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。

ケアプランは、本人や家族の希望をもとに、どのようなサービスをどの頻度で利用するかを決める大切な設計図です。作成はケアマネージャー(介護支援専門員)が担当し、費用はかかりません。

介護サービス事業者の選定と契約

ケアプランの内容に応じて、具体的なサービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具レンタルなど)を提供する事業者を選びます。サービスの質や立地、担当者の相性なども考慮しながら、利用者とケアマネージャーで相談して決定します。

事業者が決まったら、利用契約を結び、サービス提供開始となります。初回利用前には担当者会議(サービス担当者会議)が開かれ、サービス提供者全員と情報共有を行います。

利用開始後も定期的に見直しを

介護サービスは、一度使い始めたら終わりではありません。体調や生活状況の変化に応じて、ケアプランを見直したり、サービスの変更や追加を行うことができます。

ケアマネージャーさんが継続的にサポートしてくれるので、不安なことは気軽に相談してみてください。

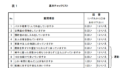

【まとめ:申請から利用開始までの流れ】

1. 市区町村に要介護認定を申請

2. 認定調査と主治医意見書の作成

3. 認定審査会による要介護度の判定

4. 結果通知とケアプランの作成

5. サービス事業者の選定・契約・利用開始

【参考資料】

- 厚生労働省「介護保険制度の概要」

介護・高齢者福祉介護・高齢者福祉について紹介しています。 - 各市区町村の介護保険案内ページ